| 2013年10月 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

2013年10月27日

天気回復後も土砂災害に引き続き警戒をこれまでの雨で地盤が緩んでいる箇所があります。天気回復後も急な斜面には近づかないで下さい。下のマップは土の中に含まれる雨水の量を表します。赤くなるほど、水分が多く含まれることを示します。

25-26日、前線と台風27号の影響で、伊豆大島では全域で避難勧告が出され、元町地区・泉津地区・岡田地区のそれぞれ一部の地域には「避難指示」が発表されていました。※26日夕方までにすべて解除されました。

【最新台風27号情報】

台風27号、28号の最新の情報を確認することができます。

【伊豆大島のピンポイント天気】

伊豆大島専用のピンポイント天気の解説を見ることができます。

【伊豆諸島の警報・注意報】

伊豆諸島の警報・注意報を確認することができます。

【これまでの大島減災リポートマップ】

土砂災害のあった16日以降の現地リポートをみることができます。※安全な場所からリポート送信された場合、実際の位置と異なる場合があります。

◆10月16日の土砂災害の解説

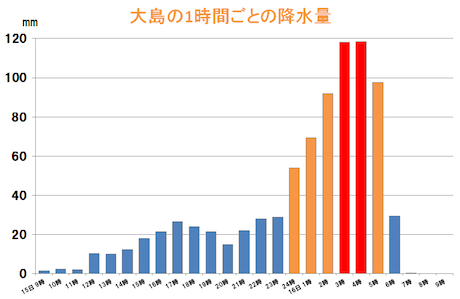

10月16日、台風26号接近に伴ってできた前線が停滞したことで、伊豆大島では16日未明に、記録的な大雨となり、島の玄関口である元町では土石流により住宅が流されるなどの甚大な被害が出ました。

◆土石流発生のメカニズム

伊豆大島は1986年の三原山の噴火で知られるように火山島です。これまでの火山活動で溶岩や火山灰、スコリアと呼ばれる黒い軽石が積み重なって出来ていて、水を通しやすい地層と、通しにくい地層があり、一般にその境目は崩れやすいと言われています。

伊豆大島は1986年の三原山の噴火で知られるように火山島です。これまでの火山活動で溶岩や火山灰、スコリアと呼ばれる黒い軽石が積み重なって出来ていて、水を通しやすい地層と、通しにくい地層があり、一般にその境目は崩れやすいと言われています。今回、空中から撮影された写真を見る限り、土石流が発生した場所は、伊豆大島のカルデラの外側の斜面で、傾斜も急な場所です。土石流の直撃を受けた麓では、黒色の細かい火山灰のような堆積物や、多数の流木が目立ちました。また、土石流の源頭部では、三原山へアクセスできる御神火茶屋展望台に続く登山道のアスファルトが残されていることから、地表面に非常に近い未固結の火山噴出物が多量の雨により飽和し「表層崩壊」して土石流が発生。また、沢山の流木で一時的に「土砂ダム」を作り、それらが決壊したことにより、土石流が市街地へ一気に押し寄せたと考えられます。

◆火山周辺では噴火後も長年にわたり二次災害(土石流)に要注意

今回と同じような現象は、昨年2012年7月の九州北部豪雨の際、熊本県阿蘇山でも見られました。当時、阿蘇山のカルデラの内側の斜面でも土砂崩れが発生。阿蘇山の崩壊した場所は、約9万年前のカルデラを形成した未固結の火山噴出物の斜面が崩れて被害が出ました。火山が噴火している間だけが危険ではなく、噴火後、何十年、何百年、何万年たっても、このように二次的な災害になるケースもよくあることです。大雨が予想された時、火山周辺では切り立った斜面などには近づかない等の注意が必要です。