エルニーニョ現象 春の終わりには終息し平常の状態へ(エルニーニョ監視速報)

監視海域の海面水温は前月と同水準

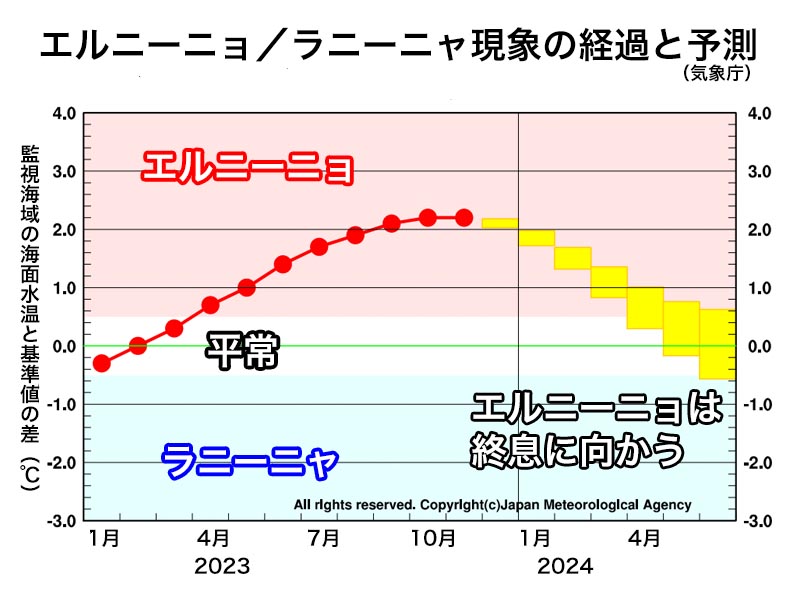

1月の南米沖・エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は+2.2℃で前月とほぼ同じです。エルニーニョ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の11月の値もほとんど変わらず+2.2℃となっています。

海洋表層の水温は太平洋赤道域の東部を中心に平年より高く、西部から中部では平年より低くなりました。また、太平洋赤道域の日付変更線付近から東部の対流活動は平年並みで、中部大気下層の東風(貿易風)も平年になっています。

大気は一時的にエルニーニョ現象時の特徴が不明瞭になりましたが、海洋は依然としてエルニーニョ現象の特徴を示していて、現在も続いているとみられます。

海洋表層の水温は太平洋赤道域の東部を中心に平年より高く、西部から中部では平年より低くなりました。また、太平洋赤道域の日付変更線付近から東部の対流活動は平年並みで、中部大気下層の東風(貿易風)も平年になっています。

大気は一時的にエルニーニョ現象時の特徴が不明瞭になりましたが、海洋は依然としてエルニーニョ現象の特徴を示していて、現在も続いているとみられます。

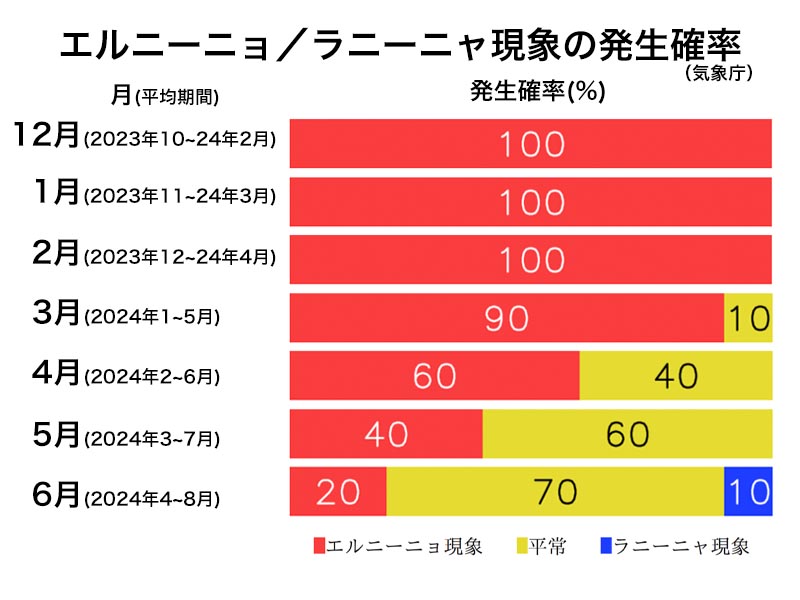

5月以降は平常の状態に戻る可能性が高い

春以降は天候の傾向に変化か

2023年は顕著なエルニーニョ現象が、記録的高温のひとつの要因になりました。年が明けて今年の1月も世界の気温は過去最高を記録したとみられます。ただ、エルニーニョ現象が終息に向かうことで、変化が出てくる可能性があります。

6月にはラニーニャ現象が発生する可能性も10%と低いながらある状況です。海洋の変化は地球全体の気候に大きく影響しますので、今後の海面水温の動向には注目が必要です。

» この先3か月の長期予報

6月にはラニーニャ現象が発生する可能性も10%と低いながらある状況です。海洋の変化は地球全体の気候に大きく影響しますので、今後の海面水温の動向には注目が必要です。

» この先3か月の長期予報

お天気ニュース

各エリアの天気予報

アクセスランキング

アメダスランキング

気温

降水量

風

降雪量

湿度

順位

地点

観測値

警報・注意報の履歴

お天気ニュース

- 天気メニュー

- レーダーコンテンツ

- 防災・減災メニュー

- 自然・季節・レジャー情報

- 便利なメニュー