「気象予報士」制度が開始

この状況が平成に入り大きく変化。昭和27年(1952年)の制定された気象業務法が平成5年(1993年)に大幅に改正されました。いわゆる「天気予報の自由化」です。気象庁以外の民間気象会社がテレビなどを通じて、一般向けに独自予報を発表出来るようになりました。

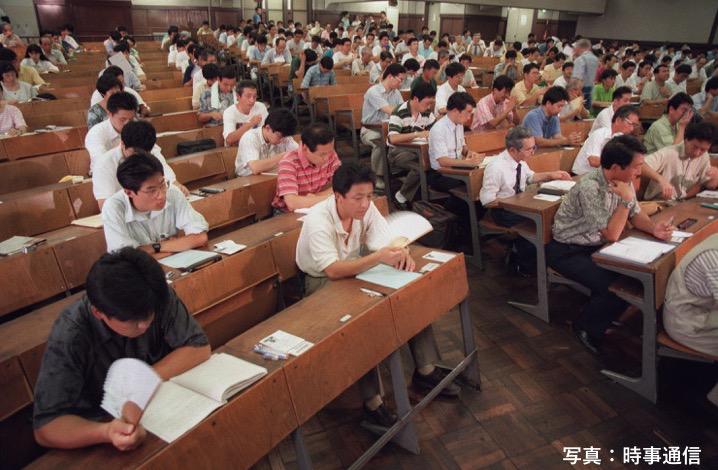

これに伴い「気象予報士」制度も開始され、翌平成6年(1994年)8月に第1回の試験を実施。500人の気象予報士が誕生しました。

これに伴い「気象予報士」制度も開始され、翌平成6年(1994年)8月に第1回の試験を実施。500人の気象予報士が誕生しました。

この「天気予報の自由化」以降、天気予報は大きく様変わりしていきます。気象庁がそれまで行っていた、「都道府県単位」の「一日ごとの予報」を民間気象会社はより細分化し、「都市単位」の「時間ごとの予報」がテレビなどでも見られるようになりました。気象庁も平成8年(1996年)からは地域時系列予報、天気分布予報を開始しています。

現在、ウェザーニューズでは最小で1km四方、5分単位の予報を発表しており、予測手法の進歩によって細分化が進んでいます。その一方で予報精度そのものや、局地的な豪雨の予測など課題のある分野も多く残っています。平成後の天気予報がどのように進化していくのか、今後も注目です。

>>ウェザーニュースのピンポイント天気

現在、ウェザーニューズでは最小で1km四方、5分単位の予報を発表しており、予測手法の進歩によって細分化が進んでいます。その一方で予報精度そのものや、局地的な豪雨の予測など課題のある分野も多く残っています。平成後の天気予報がどのように進化していくのか、今後も注目です。

>>ウェザーニュースのピンポイント天気

2019年4月30日で「平成」が終わります。ウェザーニュースでは、平成30年間に起こった気象や災害などを、過去の資料などをもとに連日振り返っていきます。

» 気象現象で振り返る平成史

» ウェザーニュース記事一覧