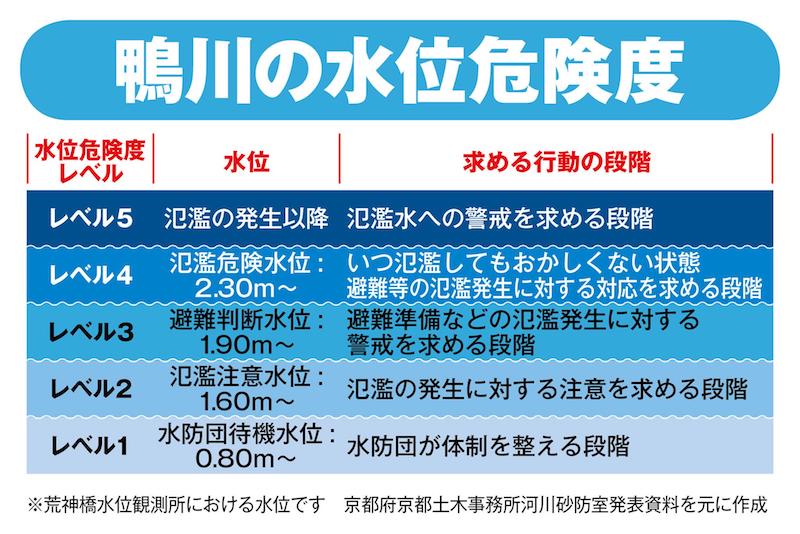

鴨川の水位危険度

鴨川は荒神橋水位観測所の水位を元に、京都府京都土木事務所と京都地方気象台が共同で水位危険度を発表しています。

平安時代・白河上皇が嘆いた鴨川の氾濫

京都の鴨川は昔から氾濫を繰り返してきました。平安時代に白河法皇(1053〜1129年)は43年にわたる院政を敷いて絶大な権力を握っていましたが、「賀茂川の水、双六の賽(さい)、山法師、是ぞわが心にかなわぬものと」と嘆きました。鴨川の氾濫、サイコロの目、比叡山延暦寺の僧兵の3つは思うようにならないというのです。

平安時代以降も、時の権力者は鴨川の治水に力を入れましたが、氾濫がやむことはありませんでした。

平安時代以降も、時の権力者は鴨川の治水に力を入れましたが、氾濫がやむことはありませんでした。

昭和の鴨川水害

鴨川が氾濫した場合の浸水想定区域は、京都市、久御山町、八幡市など広範に及びます。

近年では1935(昭和10)年6月29日に発生した鴨川水害で、被害は死者12名、負傷者71名、家屋の全半壊482戸、浸水は37.2km2にのぼりました。コンクリートアーチ製の四条大橋に上流から流された橋が引っかかって水があふれ、市街地が浸水したのです。これを機に始めた大規模な河川改修事業は1947(昭和22)年まで続きました。

1951(昭和26)年7月の水害では、上流の上賀茂地区・山端地区が浸水、岩倉地区が水没しています。

最近では、2015(平成27)年7月18日2時50分に荒神橋水位観測所の水位が2.54mに達し、氾濫危険水位(レベル4)を超えましたが、それをピークに水位が下がり、被害は護岸の破損など軽微にとどまりました。

今回は、8日(日)まで雨が続く予想です。引き続き、最大限の警戒をお願いします。

>>今後の見解を確認

近年では1935(昭和10)年6月29日に発生した鴨川水害で、被害は死者12名、負傷者71名、家屋の全半壊482戸、浸水は37.2km2にのぼりました。コンクリートアーチ製の四条大橋に上流から流された橋が引っかかって水があふれ、市街地が浸水したのです。これを機に始めた大規模な河川改修事業は1947(昭和22)年まで続きました。

1951(昭和26)年7月の水害では、上流の上賀茂地区・山端地区が浸水、岩倉地区が水没しています。

最近では、2015(平成27)年7月18日2時50分に荒神橋水位観測所の水位が2.54mに達し、氾濫危険水位(レベル4)を超えましたが、それをピークに水位が下がり、被害は護岸の破損など軽微にとどまりました。

今回は、8日(日)まで雨が続く予想です。引き続き、最大限の警戒をお願いします。

>>今後の見解を確認