北海道の地震発生確率が高くなった理由

なぜ、北海道の発生確率が上がったのでしょうか?

これは最近の研究成果を反映し、千島海溝沿いで発生するプレート型の巨大地震を評価したためです。

たとえば、歴史地震学者の都司嘉宣さん(元東京大学地震研究所)は4年前、北海道東南部沿岸を現地調査しました。すると、16世紀以降の巨大地震により標高50m、60mまで津波が遡上した痕跡が見つかりました。

「16世紀以降の巨大地震といえば、慶長三陸地震(1611年)が考えられます。震源はこれまで三陸沖の日本海溝と考えられてきましたが、北海道沖の千島海溝の可能性が強まったのです」(都司さん)

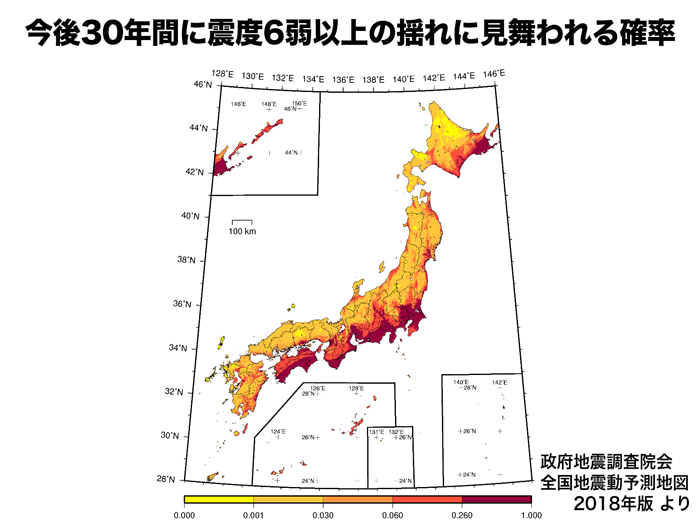

海溝型地震は一定の間隔で発生します。こうした研究成果を踏まえて、30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が、釧路市が47%から69%に、根室市が63%から78%に変化したのです。

なお、地震調査委員会は昨年12月、千島海溝でM(マグニチュード)9級の巨大地震の発生が切迫していると公表しています。今回も高い確率を示して人々の注意を喚起しています。

>>ウェザーニュースの他の記事を読む

これは最近の研究成果を反映し、千島海溝沿いで発生するプレート型の巨大地震を評価したためです。

たとえば、歴史地震学者の都司嘉宣さん(元東京大学地震研究所)は4年前、北海道東南部沿岸を現地調査しました。すると、16世紀以降の巨大地震により標高50m、60mまで津波が遡上した痕跡が見つかりました。

「16世紀以降の巨大地震といえば、慶長三陸地震(1611年)が考えられます。震源はこれまで三陸沖の日本海溝と考えられてきましたが、北海道沖の千島海溝の可能性が強まったのです」(都司さん)

海溝型地震は一定の間隔で発生します。こうした研究成果を踏まえて、30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が、釧路市が47%から69%に、根室市が63%から78%に変化したのです。

なお、地震調査委員会は昨年12月、千島海溝でM(マグニチュード)9級の巨大地震の発生が切迫していると公表しています。今回も高い確率を示して人々の注意を喚起しています。

>>ウェザーニュースの他の記事を読む