ポーラーボルテックス

北極や南極の上空にできる巨大な寒気渦のことをポーラーボルテックスまたは極渦といいます。

冬季は発達しやすくなり、2016年には西日本に40年ぶりの大寒波をもたらしました。

冬季は発達しやすくなり、2016年には西日本に40年ぶりの大寒波をもたらしました。

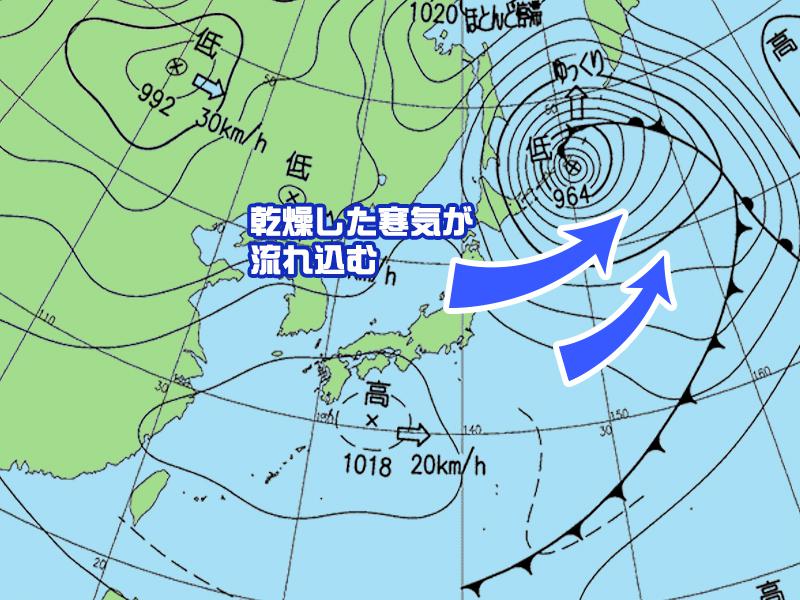

ドライスロット

乾燥した寒気が発達した低気圧に向かって流れ込む現象のことです。

上の天気図は、ドライスロットが起きた4月30日のもの。大陸からの寒気が日本に流れ込み、標高の高い山々では氷点下となりました。

上の天気図は、ドライスロットが起きた4月30日のもの。大陸からの寒気が日本に流れ込み、標高の高い山々では氷点下となりました。

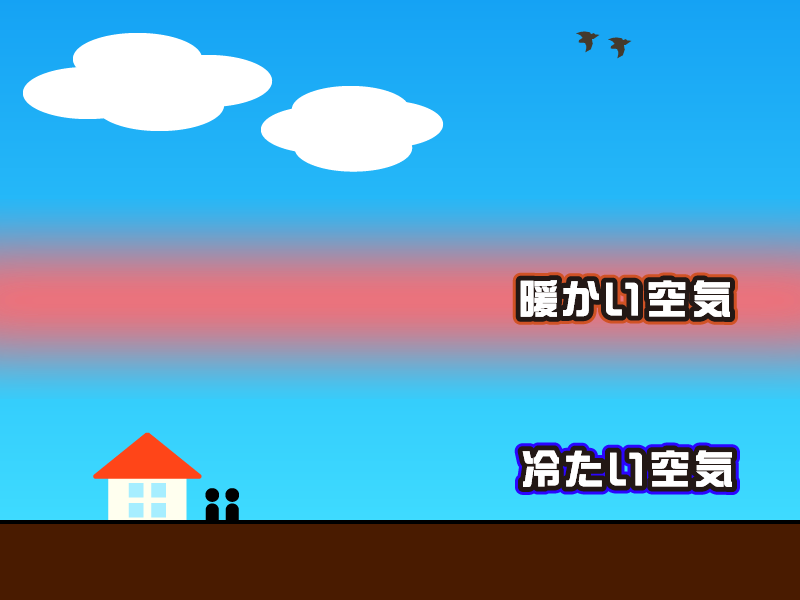

接地逆転層

通常、空気の層は上空に向かうほど気温が低くなっています。

しかし、放射冷却によって冷え込んだ朝の空気は重いので、下に沈み込み、地面に接したほんの数百mの層だけ気温が低く、その上空の気温が高いという逆転した状態になることがあります。

これが「接地逆転層」です。

しかし、放射冷却によって冷え込んだ朝の空気は重いので、下に沈み込み、地面に接したほんの数百mの層だけ気温が低く、その上空の気温が高いという逆転した状態になることがあります。

これが「接地逆転層」です。

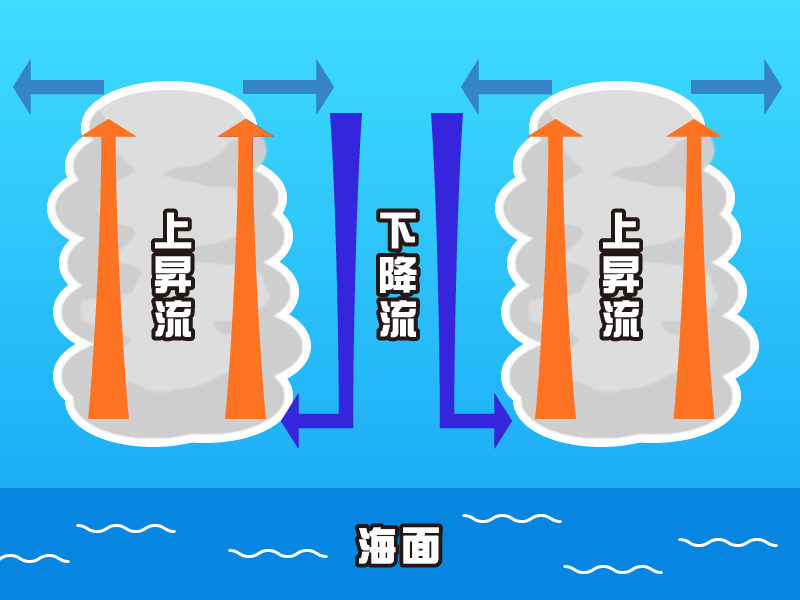

オープンセル

暖流の影響で比較的暖かい日本海に、寒気が吹き付けると、空気の下層だけが暖められます。

空気は上下の温度差が大きくなると、温度差を解消しようと対流を起こします。

この時、暖かく軽い空気が上昇する部分と冷たくて重い空気が下降する部分ができます。

これにより空気が上昇して雲ができる部分と空気が下降して雲ができない部分ができ、オープンセルと呼ばれる蜂の巣またはドーナツ状の雪雲ができるのです。

空気は上下の温度差が大きくなると、温度差を解消しようと対流を起こします。

この時、暖かく軽い空気が上昇する部分と冷たくて重い空気が下降する部分ができます。

これにより空気が上昇して雲ができる部分と空気が下降して雲ができない部分ができ、オープンセルと呼ばれる蜂の巣またはドーナツ状の雪雲ができるのです。

トランスバースライン

巻雲の一種で、上空にあるジェット気流のすぐそばに時折現れます。

地上から見ると、写真のようになんとも不思議な縞々模様の空に。

ちなみに、トランスバースラインの近くでは、乱気流が発生していることが多く、飛行機のフライトには避けるべき空と言われています。

地上から見ると、写真のようになんとも不思議な縞々模様の空に。

ちなみに、トランスバースラインの近くでは、乱気流が発生していることが多く、飛行機のフライトには避けるべき空と言われています。

花粉光環

名前も見た目も必殺技チックな現象です。「花粉光環(かふんこうかん)」は、太陽の光が花粉の粒子の影響で曲げられることにより発生します。

つまり…花粉の大量飛散のサインなんです。あまり見たくない光景ですね(>_<)

いかがでしたか?あ、これも必殺技みたい!なんて観点で天気予報を見ると、ちょっと楽しくなるかもしれません。

合わせて意味も覚えてしまえば、知らない間に天気に関する知識が豊富になっているかも!

つまり…花粉の大量飛散のサインなんです。あまり見たくない光景ですね(>_<)

いかがでしたか?あ、これも必殺技みたい!なんて観点で天気予報を見ると、ちょっと楽しくなるかもしれません。

合わせて意味も覚えてしまえば、知らない間に天気に関する知識が豊富になっているかも!