五十三淂脱之塔

長崎県に属し、玄界灘に浮かぶ壱岐(いき)。その表玄関といえる郷ノ浦(ごうのうら)港のターミナル近くには、墓石のような慰霊碑がひっそり建っています。

この塔は、壱岐市の旧町の一つ、郷ノ浦町出版の『郷ノ浦町の文化財』によると「春一番の供養塔」と紹介されています。それはどういうことなのでしょうか。

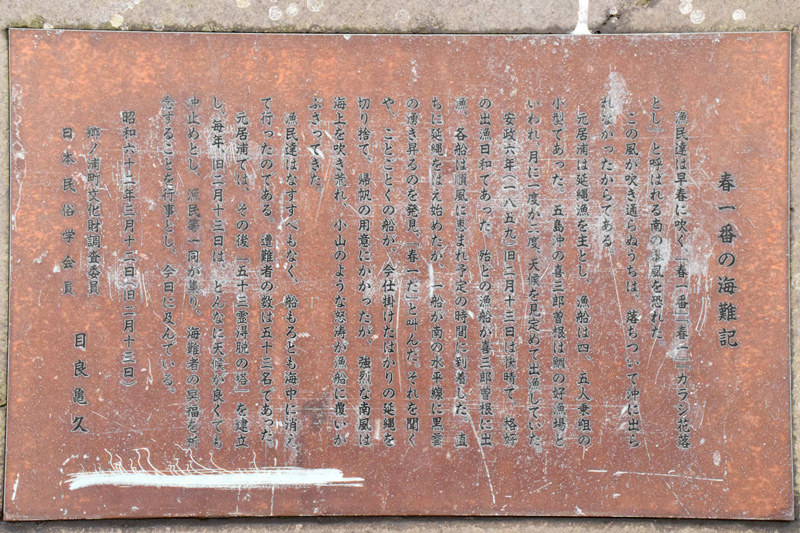

塔の近く、元居公園の一角には「春一番の塔」が建っており、その脇に「春一番の海難記」と題した銘板があります。この「海難記」が疑問を解き明かしてくれました。

この塔は、壱岐市の旧町の一つ、郷ノ浦町出版の『郷ノ浦町の文化財』によると「春一番の供養塔」と紹介されています。それはどういうことなのでしょうか。

塔の近く、元居公園の一角には「春一番の塔」が建っており、その脇に「春一番の海難記」と題した銘板があります。この「海難記」が疑問を解き明かしてくれました。

春一番の海難記

南の水平線に黒雲、「春一だ!」

「海難記」を要旨をまとめると…

地元の漁師たちは早春に吹く「春一番」「春一」と呼ばれる南の暴風をおそれていたが、その日は快晴で出漁日和だった。

4、5人乗りの小型の漁船群が出漁し、「喜三郎曽根(きさぶろうそね)」と呼ばれる鯛の好漁場で、延縄漁(はえなわりょう)を始めた。延縄漁とは、1本の幹縄(みきなわ)に多数の枝縄(えだなわ)を付け、枝縄の先端に針を付けて魚を釣り上げる漁法だ。

しかし、南の水平線に黒雲が湧き上がるのを発見した漁師が「春一だ!」と叫ぶと、船がことごとく仕掛けたばかりの延縄を切り捨てて壱岐に戻ろうとした。だが、強烈な南風は海上を吹き荒れ、小山のような怒涛(どとう)が漁船をもてあそび、漁師たちはなすすべもなく、船もろとも海中に消え去っていった……。

53人が遭難した旧暦2月13日には、元居浦の漁師たちは「沖止め」にして、どんなに海が穏やかでも漁に出ないといいます。

※新たに見つかった古文書では、事故当日は北風が強かったとされ、春一番によるものかどうか真相は分かっていない

地元の漁師たちは早春に吹く「春一番」「春一」と呼ばれる南の暴風をおそれていたが、その日は快晴で出漁日和だった。

4、5人乗りの小型の漁船群が出漁し、「喜三郎曽根(きさぶろうそね)」と呼ばれる鯛の好漁場で、延縄漁(はえなわりょう)を始めた。延縄漁とは、1本の幹縄(みきなわ)に多数の枝縄(えだなわ)を付け、枝縄の先端に針を付けて魚を釣り上げる漁法だ。

しかし、南の水平線に黒雲が湧き上がるのを発見した漁師が「春一だ!」と叫ぶと、船がことごとく仕掛けたばかりの延縄を切り捨てて壱岐に戻ろうとした。だが、強烈な南風は海上を吹き荒れ、小山のような怒涛(どとう)が漁船をもてあそび、漁師たちはなすすべもなく、船もろとも海中に消え去っていった……。

53人が遭難した旧暦2月13日には、元居浦の漁師たちは「沖止め」にして、どんなに海が穏やかでも漁に出ないといいます。

※新たに見つかった古文書では、事故当日は北風が強かったとされ、春一番によるものかどうか真相は分かっていない

「春一番」のルーツは壱岐に…

今やすっかり定着した「春一番」という言葉は、この壱岐がルーツとされています。

1959年に出版された『俳句歳時記』に編者として関わっていた民俗学の大家、宮本常一が全国をくまなく歩いて採取した言葉の一つが「春一番」でした。本には次のように書かれています。

「春一番(仲春)【解説】壱岐で春に入り最初に吹く南風をいう。この風の吹き通らぬ間は、漁夫たちは海上を恐れる。(宮本常一)」

1959年に出版された『俳句歳時記』に編者として関わっていた民俗学の大家、宮本常一が全国をくまなく歩いて採取した言葉の一つが「春一番」でした。本には次のように書かれています。

「春一番(仲春)【解説】壱岐で春に入り最初に吹く南風をいう。この風の吹き通らぬ間は、漁夫たちは海上を恐れる。(宮本常一)」

気象庁も「春一番」を定義

1960年代に報道機関が「春一番」という言葉を使い始めましたが、はっきりした定義がないと今日の風が「春一番」なのか否か判断に迷い、報道各社がバラバラに報道したのでは混乱する。そこで気象庁は「春一番」を定義しました。

地域によって定義は少しずつ違いますが、関東地方では以下5つが揃った風とされています。

1. 立春から春分の間

2. 日本海に低気圧がある

3. 東京で最大風速8m/s以上

4. 西南西〜東南東の風

5. 前日より気温が高い

こうして「春一番」が定義されると、それが春の幕開けのように報じられることになったのです。

>>今日、強い風は吹く?

地域によって定義は少しずつ違いますが、関東地方では以下5つが揃った風とされています。

1. 立春から春分の間

2. 日本海に低気圧がある

3. 東京で最大風速8m/s以上

4. 西南西〜東南東の風

5. 前日より気温が高い

こうして「春一番」が定義されると、それが春の幕開けのように報じられることになったのです。

>>今日、強い風は吹く?