避難経験率が高いのは熊本・東北・兵庫

避難場所に避難したことが「ある」と回答した割合は全体では6%。避難する状況になったことがない割合は84%という結果となりました。

最も避難経験率が高い割合を示しているのが熊本。約半分の方が避難したことが「ある」と回答。次いで宮城、岩手と続きます。

大地震による未曾有の震災に見舞われた地域が割合が高い傾向がでています。

最も避難経験率が高い割合を示しているのが熊本。約半分の方が避難したことが「ある」と回答。次いで宮城、岩手と続きます。

大地震による未曾有の震災に見舞われた地域が割合が高い傾向がでています。

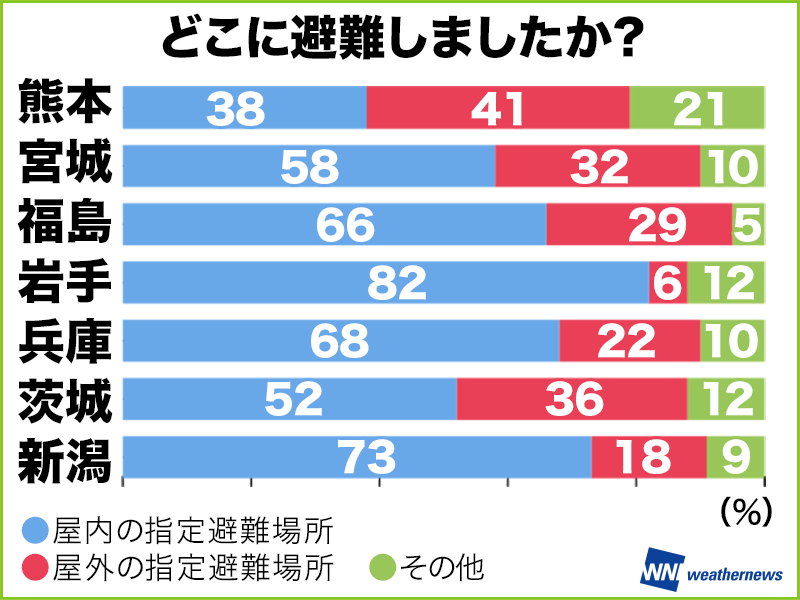

避難した場所、熊本で「屋外」が目立つ

避難したことが「ある」と回答した人が「避難した場所」はどこだったのか。熊本以外では屋内の指定避難場所が高くなっています。一方で熊本では『屋外』の避難場所を選んだ方が多くなりました。

2016年に発生した熊本での地震では余震が多発。また2回めの大きな揺れとなった本震で多くの家屋に被害が発生したことから、屋内の避難場所に人が入りきれず、屋外で避難を余儀なくされたり、車中泊をした方が多数いたためと考えられます。

2016年に発生した熊本での地震では余震が多発。また2回めの大きな揺れとなった本震で多くの家屋に被害が発生したことから、屋内の避難場所に人が入りきれず、屋外で避難を余儀なくされたり、車中泊をした方が多数いたためと考えられます。

避難した理由・避難しなかった理由に見える災害特性

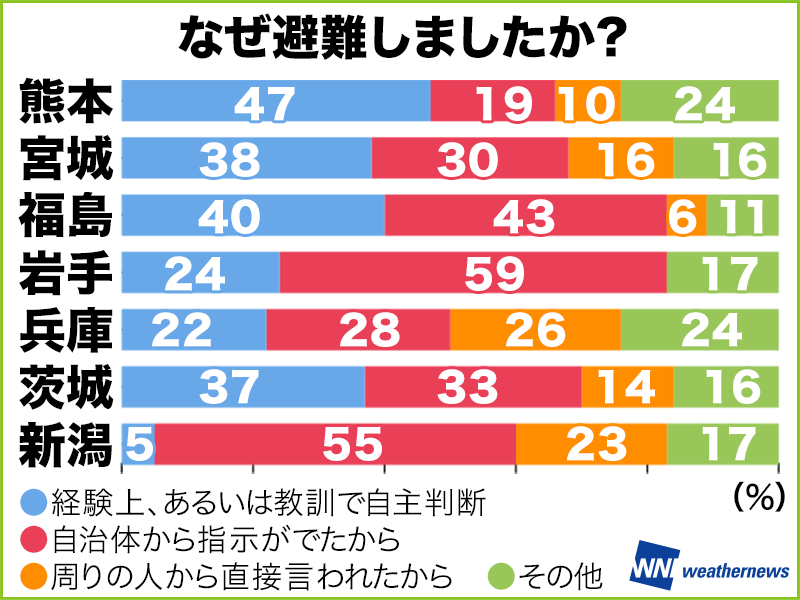

どのような判断で避難に踏み切ったのか。

調査してみると、それぞれの地域特性が浮かび上がってきます。

まず注目すべきは岩手県と宮城県の避難判断の差です。

自主判断の割合が多い宮城に対し、岩手では自治体からの指示で判断している人が多くなっています。

両県とも、避難が必要となった災害のほとんどが東日本大震災によるものです。

当時の震度分布から大きい揺れが広範囲に及んだのは宮城。建物の損壊など揺れによる直接被害が発生し、その経験から安全な避難場所への行動に結びついたと考えられます。

一方で、岩手は地震後に発表された大津波警報など公的情報をきっかけに避難行動をとったと言えそうです。

兵庫県に関しては1995年の阪神淡路大震災時に避難した方は自主判断が多く、それ以外の年に避難した方は自治体からの指示で避難しています。

この事からも、災害の種類、地震と水害等では避難のきっかけに差があることがわかりました。

調査してみると、それぞれの地域特性が浮かび上がってきます。

まず注目すべきは岩手県と宮城県の避難判断の差です。

自主判断の割合が多い宮城に対し、岩手では自治体からの指示で判断している人が多くなっています。

両県とも、避難が必要となった災害のほとんどが東日本大震災によるものです。

当時の震度分布から大きい揺れが広範囲に及んだのは宮城。建物の損壊など揺れによる直接被害が発生し、その経験から安全な避難場所への行動に結びついたと考えられます。

一方で、岩手は地震後に発表された大津波警報など公的情報をきっかけに避難行動をとったと言えそうです。

兵庫県に関しては1995年の阪神淡路大震災時に避難した方は自主判断が多く、それ以外の年に避難した方は自治体からの指示で避難しています。

この事からも、災害の種類、地震と水害等では避難のきっかけに差があることがわかりました。

「避難すべき状況だったけれども、避難しなかった」

その理由として多かったのが「自分の周辺は大丈夫だと思った」「家のほうが安全だと思った」という回答です。

地震の大きな揺れは直接建物などに被害を発生させることが多いため、家が危険な状態であれば移動することによって安全を確保すると考えるでしょう。

逆に揺れがおさまった時に被害が発生していなければ移動によるリスクを回避することも含め、「このままで大丈夫だろう」となるでしょう。耐震技術が進んだ現在、地震発生時の行動は建物に依存しそうです。

一方、水害の場合は雨が降り出してから災害が発生するまでに、時間差があり刻々と状況が変化していきます。

自分のおかれた状況が安全なのか危険なのかを判断するには、どこで何が起きるのかを想定しなければならないため、危険が迫っていたり周囲で災害が発生していても気づきにくいのではないでしょうか。

その理由として多かったのが「自分の周辺は大丈夫だと思った」「家のほうが安全だと思った」という回答です。

地震の大きな揺れは直接建物などに被害を発生させることが多いため、家が危険な状態であれば移動することによって安全を確保すると考えるでしょう。

逆に揺れがおさまった時に被害が発生していなければ移動によるリスクを回避することも含め、「このままで大丈夫だろう」となるでしょう。耐震技術が進んだ現在、地震発生時の行動は建物に依存しそうです。

一方、水害の場合は雨が降り出してから災害が発生するまでに、時間差があり刻々と状況が変化していきます。

自分のおかれた状況が安全なのか危険なのかを判断するには、どこで何が起きるのかを想定しなければならないため、危険が迫っていたり周囲で災害が発生していても気づきにくいのではないでしょうか。

自分の生活圏内は「何」が起こる?

このように災害種別や自宅と避難場所・避難所との位置関係などによって、最適な避難行動は異なってくるはずです。

減災診断

そのためには自身の生活環境の中で地震や大雨によって発生しそうな災害をあらかじめ確認し、いざというときに最適な避難行動がとれるように、情報収集用ツールの確保や災害別の行動パターンを決めておく必要があります。

>>減災診断(無料)まずは試してみよう

>>減災診断(無料)まずは試してみよう