台風の発生位置

今シーズンは6月以降、段々とフィリピン近海で対流活動が活発になり、多数の積雲や積乱雲が発生しやすくなります。これらの雲が集まり、台風となります。

そのため、台風の発生位置はフィリピン近海のケースが多くなる予想です。

そのため、台風の発生位置はフィリピン近海のケースが多くなる予想です。

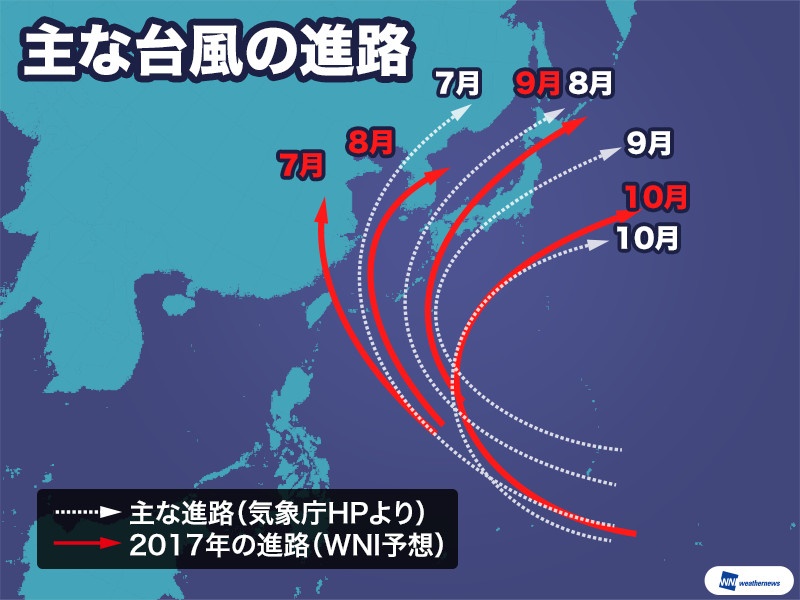

台風の進路

シーズン前半は沖縄方面へ

後半は関東接近も

今年の台風は、7月~8月は沖縄から中国大陸へ向かう進路が多くなりそうです。

9月になると、東シナ海を北上し、日本海から北海道へ向かう進路が多くなる予想です。

9月になると、東シナ海を北上し、日本海から北海道へ向かう進路が多くなる予想です。

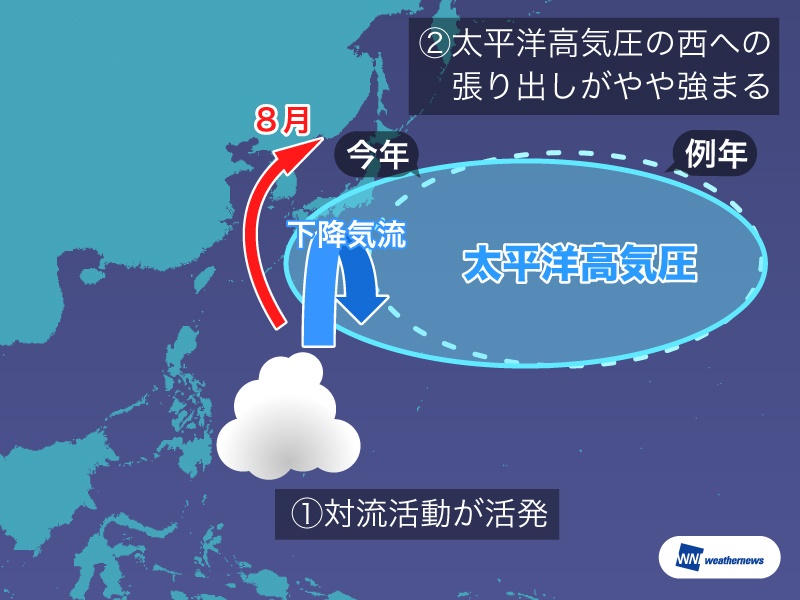

台風の進路を握る高気圧

というのも、7月〜8月はフィリピン近海で雲を発生させる上昇気流が強まる分、その北側では下降気流が発生します。このため太平洋高気圧の西への張り出しが例年に比べるとやや強まる予想です。台風は高気圧の縁を時計回りに進むため、沖縄方面に進みやすくなります。

9月になると段々と太平洋高気圧が弱まり、偏西風も南下してくるため、台風の進路はさらにインコース。高気圧がさらに弱まったタイミングで関東に接近の可能性が高まります。

9月になると段々と太平洋高気圧が弱まり、偏西風も南下してくるため、台風の進路はさらにインコース。高気圧がさらに弱まったタイミングで関東に接近の可能性が高まります。

台風発生数

発生数は27個前後の予想

台風の発生数は海面水温に大きく影響されます。

今シーズンは、エルニーニョ現象の発生と正のインド洋ダイポールモード現象(※)の発生が見込まれます。エルニーニョ現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は少なくなる特徴があります。

一方で、正のインド洋ダイポールモード現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は多くなる特徴があります。今年はこれら2つの異なる現象が相殺するため、台風発生数は、平年並の27個前後となる予想です。

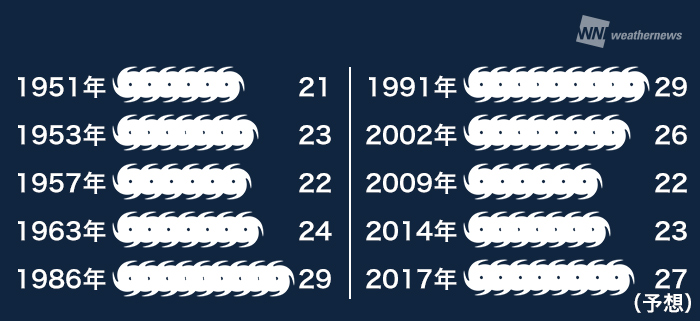

1951年以降、中立状態から弱いまたは中程度のエルニーニョに移行した年は表に示す通り9例あります。

この9例の年間台風発生数平均は約24個で、各年では21~29個とばらつきが大きい状況です。このうち、インド洋の海面水温分布が今夏の予想と似ていた1991年の年間台風発生数は、29個でした。(平年は約26個。)

※エルニーニョ現象の発生と正のインド洋ダイポールモード現象とは

今シーズンは、エルニーニョ現象の発生と正のインド洋ダイポールモード現象(※)の発生が見込まれます。エルニーニョ現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は少なくなる特徴があります。

一方で、正のインド洋ダイポールモード現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は多くなる特徴があります。今年はこれら2つの異なる現象が相殺するため、台風発生数は、平年並の27個前後となる予想です。

1951年以降、中立状態から弱いまたは中程度のエルニーニョに移行した年は表に示す通り9例あります。

この9例の年間台風発生数平均は約24個で、各年では21~29個とばらつきが大きい状況です。このうち、インド洋の海面水温分布が今夏の予想と似ていた1991年の年間台風発生数は、29個でした。(平年は約26個。)

※エルニーニョ現象の発生と正のインド洋ダイポールモード現象とは

ちなみに…

◆正のインド洋ダイポールモード現象

インド洋東部で海面水温が平年より低く、西部で平年より高くなる現象です。インド洋東部では下降気流が発生し、高気圧が強まります。反対に、フィリピン近海では上昇気流が強まって対流活動が活発化し、台風が発生するケースが多くなります。

◆エルニーニョ現象

太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が、平年より高くなる現象です。このため、反対にフィリピン近海の対流活動は通常に比べて不活発となり、フィリピン近海で台風が発生しにくくなります。

インド洋東部で海面水温が平年より低く、西部で平年より高くなる現象です。インド洋東部では下降気流が発生し、高気圧が強まります。反対に、フィリピン近海では上昇気流が強まって対流活動が活発化し、台風が発生するケースが多くなります。

◆エルニーニョ現象

太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が、平年より高くなる現象です。このため、反対にフィリピン近海の対流活動は通常に比べて不活発となり、フィリピン近海で台風が発生しにくくなります。

台風シーズンに備えて

スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」では、台風の発生や接近・上陸などを最新見解と合わせてお届けします。

これから本格化する台風シーズンに備えて今のうちに登録を。

これから本格化する台風シーズンに備えて今のうちに登録を。