日本人が暮らしていた島

広さは千葉県と同じくらい

北方領土の4島の総面積は約5,000km2で、千葉県とほぼ同じ。もっとも大きい択捉島の面積が全体の63%を占める。1956年の日ソ共同宣言で「平和条約締結後に引き渡す」と明記された歯舞、色丹の2島の面積は合わせても全体の7%に過ぎない。

その歯舞はロシア国境警備隊が駐留しているだけで民間人はいない。現在、択捉、国後、色丹の3島に約1万7000人のロシア人が住む。しかし、北方領土4島には旧ソ連に占領されたときに約1万7000人の日本人が暮らしていたのだ。

その歯舞はロシア国境警備隊が駐留しているだけで民間人はいない。現在、択捉、国後、色丹の3島に約1万7000人のロシア人が住む。しかし、北方領土4島には旧ソ連に占領されたときに約1万7000人の日本人が暮らしていたのだ。

元島民が語る島の暮らし

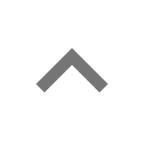

左下)上写真と同じ画角の現在の風景

右)元島民の岩崎忠明さん

花がいっせいに咲く遅い春

今は札幌市で暮らす岩崎忠明さん(82歳)は択捉島の紗那村(しゃなむら)で生まれ育った。祖父の代に移住してきたから島民3世になる。岩崎さんが島の自然を描写する。

「冬は根室ほど寒くなかったけれど、風が強くて雪も吹き飛ばされるほど。春は遅くて、桜が咲くのが6月半ば。桜が咲くと8月にかけてアツモリソウ、スズラン、エゾカンゾウといった高山植物がいっせいに咲き出します。その頃はサケ、カラフトマス、岩海苔の収穫で島外から季節労働者がいっぱい来ていました」

「冬は根室ほど寒くなかったけれど、風が強くて雪も吹き飛ばされるほど。春は遅くて、桜が咲くのが6月半ば。桜が咲くと8月にかけてアツモリソウ、スズラン、エゾカンゾウといった高山植物がいっせいに咲き出します。その頃はサケ、カラフトマス、岩海苔の収穫で島外から季節労働者がいっぱい来ていました」

残る島民はいなかった

岩崎さんが終戦を迎えたときは11歳だった。

ソ連兵は島民の住宅を接収して駐留することになった。両親と兄弟5人の岩崎家は、その後1年間、ソ連兵夫婦と同居することになる。

終戦前から食料事情が悪かった。根室や函館から米、味噌、醤油など食料を運んでくる船が米軍に沈められたからだ。

「島民たちはソ連兵から黒パンの配給を受けました。ふすま(小麦の皮)入りだから黒いし美味しくない。同居していたソ連兵の将校は白パンを食べていたので、ときどき白パンをもらいましたけど。」しかし、1年後に住宅を追い出され、親戚の納屋で暮らすことに。

島民は1946年から48年にかけて島を追い出された。ソ連国籍を取れば島に残れると言われたが、残る島民はいなかった。

ソ連兵は島民の住宅を接収して駐留することになった。両親と兄弟5人の岩崎家は、その後1年間、ソ連兵夫婦と同居することになる。

終戦前から食料事情が悪かった。根室や函館から米、味噌、醤油など食料を運んでくる船が米軍に沈められたからだ。

「島民たちはソ連兵から黒パンの配給を受けました。ふすま(小麦の皮)入りだから黒いし美味しくない。同居していたソ連兵の将校は白パンを食べていたので、ときどき白パンをもらいましたけど。」しかし、1年後に住宅を追い出され、親戚の納屋で暮らすことに。

島民は1946年から48年にかけて島を追い出された。ソ連国籍を取れば島に残れると言われたが、残る島民はいなかった。

温泉が湧き、豊富な水産資源も

右)国後島の温泉が湧き出ている川

リゾート開発が進む択捉島

今の北方領土はどうなっているのか。択捉島はロシアのサハリン州に本社があるリゾート会社などによる開発が進み、広大な原生林、沿岸に生息するラッコやトドなど大自然を目当てに外国のクルーズ船も寄港している。

港湾沿いには水産加工場や季節労働者の宿舎が建ち並んでいる。地元住民の話によると、工場の従業員は約2,000人。ほとんどが夏の繁忙期に大陸からやって来る学生アルバイトら季節労働者だという。

岩崎さんが暮らしていた紗那村の近くには温泉施設もある。海岸線に沿って建っている西アジアのアルメニア風建物と庭園は「バンナチキ(風呂)」と呼ばれ、地名にもなっている。温泉は硫黄(いおう)、ナトリウム、ラドン系の泉質に分かれ、湯量も豊富で源泉掛け流し。森林地帯の川沿いには白濁した硫黄泉や滝つぼ温泉もある。

港湾沿いには水産加工場や季節労働者の宿舎が建ち並んでいる。地元住民の話によると、工場の従業員は約2,000人。ほとんどが夏の繁忙期に大陸からやって来る学生アルバイトら季節労働者だという。

岩崎さんが暮らしていた紗那村の近くには温泉施設もある。海岸線に沿って建っている西アジアのアルメニア風建物と庭園は「バンナチキ(風呂)」と呼ばれ、地名にもなっている。温泉は硫黄(いおう)、ナトリウム、ラドン系の泉質に分かれ、湯量も豊富で源泉掛け流し。森林地帯の川沿いには白濁した硫黄泉や滝つぼ温泉もある。

水産資源が豊富な北方4島

国後島の最高峰、爺爺岳(ちゃちゃだけ)は活火山だ。周辺の海岸には溶岩が冷えて割れた「柱状節理(ちゅうじょうせつり)」の切り立った崖がそびえている。高さは30mもある。断崖絶壁の一部は、ケイマフリやオオセグロカモメなど海鳥の営巣地だ。

岬近くの海岸ではゴマフアザラシが体を休め、流れてきたコンブが砂浜をびっしり埋め尽くす。日本では高価な「花咲ガニ」も面白いようにとれる。北方領土の海域は千島寒流と対馬暖流が交錯しているため、水産資源が極めて豊富な「世界三大漁場」の一つに位置しているのだ。

気候は夏の平均気温が13.6℃、冬が-6.5℃前後と、北海道の内陸部より寒暖ともそれほど厳しくはない。雪は11月頃から翌年4月頃まで見られるが、積雪量は少ない。

夏は比較的暖かいため、水着姿で日光浴を楽しむロシア人をよく見かける。日本では絶滅寸前のアツモリソウの群生地もあり、天然記念物のタンチョウやオジロワシの姿を見かける。

岬近くの海岸ではゴマフアザラシが体を休め、流れてきたコンブが砂浜をびっしり埋め尽くす。日本では高価な「花咲ガニ」も面白いようにとれる。北方領土の海域は千島寒流と対馬暖流が交錯しているため、水産資源が極めて豊富な「世界三大漁場」の一つに位置しているのだ。

気候は夏の平均気温が13.6℃、冬が-6.5℃前後と、北海道の内陸部より寒暖ともそれほど厳しくはない。雪は11月頃から翌年4月頃まで見られるが、積雪量は少ない。

夏は比較的暖かいため、水着姿で日光浴を楽しむロシア人をよく見かける。日本では絶滅寸前のアツモリソウの群生地もあり、天然記念物のタンチョウやオジロワシの姿を見かける。

北方領土の「白いヒグマ」

2013年に「自由訪問」で国後島を訪れた元島民が上半身の白っぽいヒグマに遭遇したという。北海道のヒグマより警戒心が強く、人前に姿を現すのは珍しいという。体長約2m、頭部周辺の体毛が白く、後ろ足周辺は黒い体毛だという。

遺伝子の突然変異で白くなったとみられるが、ロシア人レンジャーによると「小さな花咲ガニを食べに海岸に出てくることが多い」という。国後島のヒグマの約1割は白いというが、「白いヒグマ」は戦前の択捉島でも見かけたと先の岩崎さんが証言する。北方領土はまだまだ神秘と自然がいっぱい残っている。

遺伝子の突然変異で白くなったとみられるが、ロシア人レンジャーによると「小さな花咲ガニを食べに海岸に出てくることが多い」という。国後島のヒグマの約1割は白いというが、「白いヒグマ」は戦前の択捉島でも見かけたと先の岩崎さんが証言する。北方領土はまだまだ神秘と自然がいっぱい残っている。