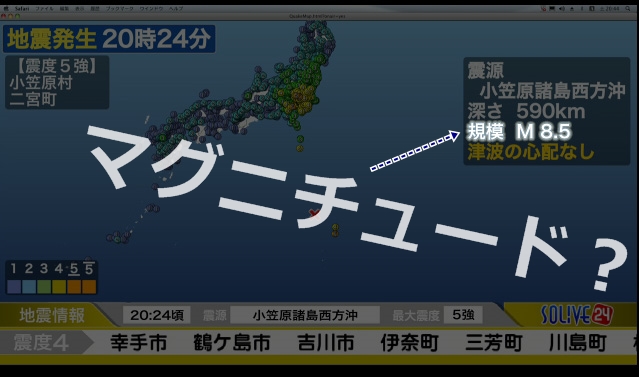

地震の状況を表すものとして、「震度」や「マグニチュード」をよく耳にしますが、この二つの言葉を同じようなものと考えている人は多いと思います。

震度は揺れの強さ

マグニチュードは震源エネルギー

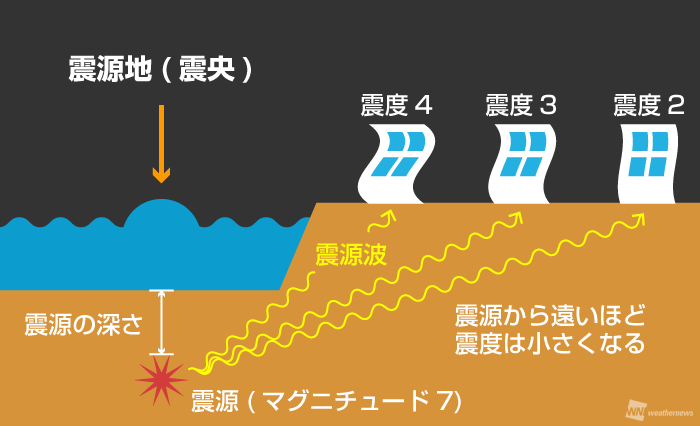

「震度」はある地点での揺れの強さを示したものです。

ある地点がどれだけ強く揺れるかは、地震そのものの規模がどれだけ大きいのかに左右されます。

例えば、地震の規模が大きくても、その地震が遠くで発生したものであれば、震度は小さくなります。

反対に、地震の規模が小さくても、その地震を震源の近くで感じれば、震度は大きなものになります。

この地震の規模を表したものが「マグニチュード」です。

ある地点がどれだけ強く揺れるかは、地震そのものの規模がどれだけ大きいのかに左右されます。

例えば、地震の規模が大きくても、その地震が遠くで発生したものであれば、震度は小さくなります。

反対に、地震の規模が小さくても、その地震を震源の近くで感じれば、震度は大きなものになります。

この地震の規模を表したものが「マグニチュード」です。

電球に例えると

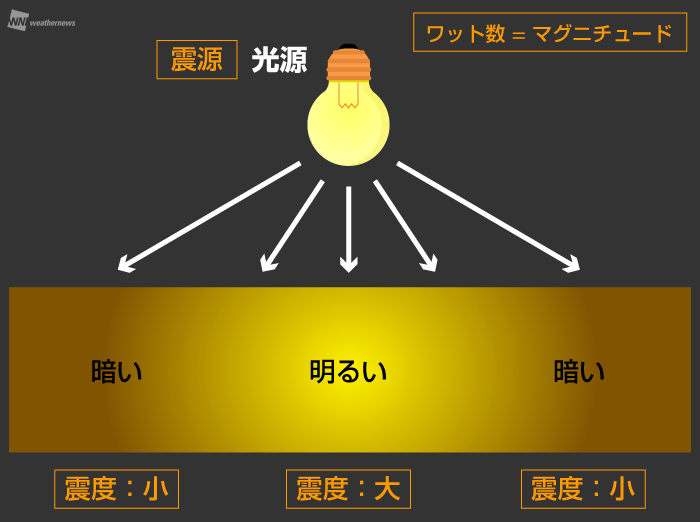

マグニチュードと震度の関係は電球にも例えられます。

電球自体の光源のエネルギーの単位をワットで表現しますが、地震で言えば単位はマグニチュード。

電球から感じる明るさは光源からの距離で異なりますが、地震でいえば震源から感じる揺れの大きさ(=震度)も距離で異なるわけです。

電球自体の光源のエネルギーの単位をワットで表現しますが、地震で言えば単位はマグニチュード。

電球から感じる明るさは光源からの距離で異なりますが、地震でいえば震源から感じる揺れの大きさ(=震度)も距離で異なるわけです。

マグニチュードの数字の誤解

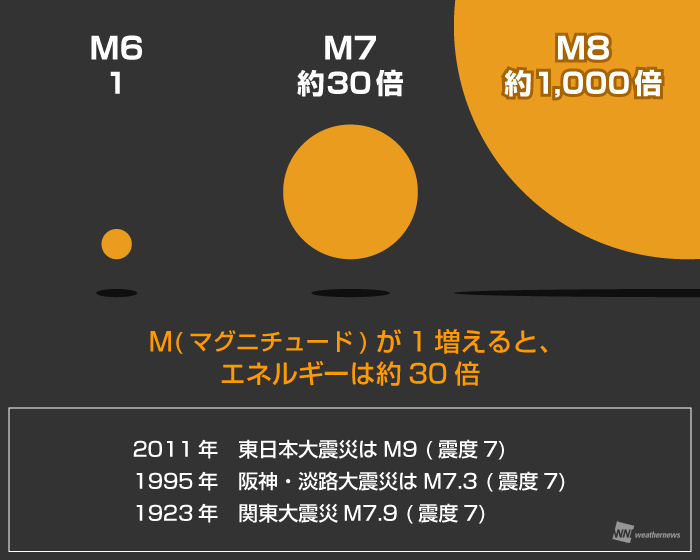

さらに誤解しそうなのが、マグニチュードの数字の違いについての知識です。

先日、イタリアのアマトリチャーナで起こった地震はマグニチュードが6。一方、2011年の東日本大震災の際はマグニチュードが9でした。

6から9。数字上は1.5倍の差ですが、実際のエネルギーは違います。

先日、イタリアのアマトリチャーナで起こった地震はマグニチュードが6。一方、2011年の東日本大震災の際はマグニチュードが9でした。

6から9。数字上は1.5倍の差ですが、実際のエネルギーは違います。

マグニチュードの値が1増えると、その地震のエネルギーは約30倍(厳密には31.6倍)になります。

2増えると…

31.6倍×31.6倍=約1,000倍

3増えると…

31.6倍×31.6倍×31.6倍=約32,000倍

つまりイタリアの地震と東日本大震災では地震の規模がなんと32,000倍も異なるのです。

2増えると…

31.6倍×31.6倍=約1,000倍

3増えると…

31.6倍×31.6倍×31.6倍=約32,000倍

つまりイタリアの地震と東日本大震災では地震の規模がなんと32,000倍も異なるのです。

聞きなれていても、なかなか実感の湧かない地震の単位。

マグニチュードに関する知識を知っておくと、地震の大きさをあらわす尺度のひとつとして、理解度がグッと深まるのではないでしょうか。

マグニチュードに関する知識を知っておくと、地震の大きさをあらわす尺度のひとつとして、理解度がグッと深まるのではないでしょうか。